Faq - Häufig gestellt Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. Vermutlich werden Sie hier rasch die Lösung für Ihr Problem finden.

- Die überschüssige Asche vom Feuerraum entfernen.

- Den Primär- und Sekundärluftschieber maximal öffnen und den Rauchschieber vollständig öffnen, wenn es sich um einen vorgefertigten Kamin oder Heizeinsatz handelt.

- Für eine Zündung mit geringen Emissionen: Folgendes vorbereiten: 3-4 trockene Holzscheite mit einem Querschnitt von ca. 5 x 5 cm und einer Länge von ca. 20 cm, die auf die Basis des Heizeinsatzes gelegt werden, 6-8 Stück mit einem Querschnitt von ca. 2x2 und einer Länge von ca. 15 cm, die auf den größeren Holzscheiten gestapelt werden, die Anzündhilfe (Docht aus Spänen oder „Diavolina“), Zündhölzer.

- Die Scheite rechtwinkelig zueinander und in einem gewissen Abstand voneinander schichten, dabei die großen Scheite unten anordnen und die kleineren Scheite darauf legen.

- Die Anzündhilfe in die Mitte des Stapels geben, auf Höhe der vorletzten Holzschicht.

- Mit einem Zündholz anzünden.

- Abwarten, dass das Feuer gleichmäßig brennt und erst, wenn die Flammen abgeklungen sind und sich ein Glutbett gebildet hat, das Gerät auf normale Weise wieder befüllen und den Rauchschieber bzw. die Verbrennungsluftschieber wie im Handbuch des Geräts angeführt einstellen. Niemals Benzin, Kerosin, Alkohol oder andere ähnliche Flüssigkeiten zu verwenden, um das Feuer zu entzünden.

Wenn sich ein ausreichendes Glutbett gebildet hat, kann eine neue Brennstoffladung vorgenommen werden:

- Sicherstellen, dass alle eventuell am Gerät oder im System vorhandenen Schieber oder Ventile zur Regulierung der Rauchgase geöffnet sind.

- Die Tür langsam öffnen, um den Austritt der Rauchgase in den Raum zu verhindern und bei Bedarf die Glut verteilen.

- Neue Holzscheite mit einer größtmöglichen Oberfläche und vorzugsweise ohne Rinde so auf die Glut legen, dass sie sie berühren.

- Die Tür schließen und den Verbrennungsluftzustrom so lange erhöhen, bis sich die Flamme erneut entzündet hat.

- Bei Bedarf eventuell am Gerät oder im System vorhandene Schieber oder Ventile zur Regulierung der Rauchgase einstellen.

Es wird dringend empfohlen, niemals Benzin, Kerosin, Alkohol oder andere ähnliche Flüssigkeiten zu verwenden, um das Feuer wieder zu entzünden.

Die Merkmale und die Qualität des Holzes beeinflussen deutlich die Autonomie, die Leistung, die Emissionen in die Atmosphäre und die einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Geräts. Wenn zu feuchtes Holz verbrannt wird:

- wird ein Großteil der Kalorien für die Verdampfung des enthaltenen Wassers verschwendet.

- wird die Ergiebigkeit beeinträchtigt.

- werden der Brennstoffverbrauch erhöht und die Leistung verringert.

- kann der einwandfreie Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden.

- wird die Scheibe stark verschmutzt.

- kommt es zu Verkrustungen an den Wänden der Brennkammer und dem System zur Rauchableitung.

Als geeignet gelten Hölzer aus der Familie der harten Laubbäume wie Buche, Weißbuche, Eiche, Robinie, Esche, Birke, Ahorn und Ulme. Holzarten, die wenig Harz aufweisen und robust sind, mit hartem und schwerem Holz sind vorzuziehen, da sie dem Heizeinsatz eine gleichmäßige und lang anhaltende Flamme verleihen. Hölzer aus der Familie der Nadelbäume, Weiden, Pappeln und Erlen sind hingegen nicht zu empfehlen. Sie sind harzig und neigen dazu, mehr Ruß, wenig Glut und ein knisterndes Geräusch zu erzeugen und sie erfordern eine häufigere Reinigung des Geräts und des Systems zur Rauchableitung. Außerdem bestehen sie aus weichem und leichtem Holz, das dem Heizeinsatz eine lebendige, aber kurzlebige Flamme verleiht, mit einem höheren Holzverbrauch bei gleicher Leistung.

Verwenden Sie niemals feuchtes Holz, Abfälle (Müll), Altpapier, Sperrholz oder Spanplatten, Faserplatten, Verpackungen, lackiertes Holz oder mit Kunststoff furniertes Holz, Kunststofflaminate, Karton, Milchkartons.

Es ist verboten, flüssige Brennstoffe jeglicher Art zu verwenden. Alle diese und ähnliche Materialien können gefährlich sein, den Heizeinsatz und das Rauchabzugsrohr beschädigen und die Umwelt belasten.

Es wird empfohlen, gut abgelagertes, trockenes Holz mit einer Feuchtigkeit von weniger als 20 % zu verwenden.

Frisch geschnittenes Holz hat einen um 50 % geringeren Heizwert als trockenes Holz.

Um Brennholz zu erhalten, muss es mindestens 2 Jahre nach dem Schneiden im Freien getrocknet und vor Niederschlägen geschützt werden.

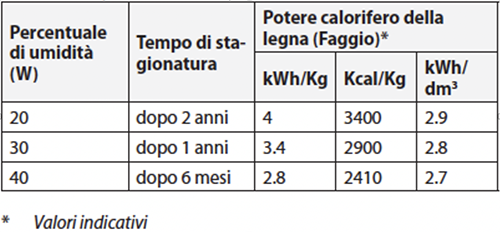

Wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist, sinkt mit zunehmender Luftfeuchtigkeit die Heizleistung.

Bei Verwendung von nicht geeignetem Pellet können einige Probleme auftreten, wie z.B.:

- vorzeitiges Verstopfen des Brenntopfs und der Rauchabzugskanäle.

- Erhöhung des Brennstoffverbrauchs und Verringerung der Effizienz.

- die Scheibe tendiert dazu, sehr rasch und stark zu verschmutzen.

- Erzeugung von unverbranntem Granulat und Schlacke.

Im Handel sind verschiedene Pellettypen erhältlich, deren Qualität und Merkmale je nach Verarbeitung und verwendeter Holzart variieren.

Da die Merkmale und die Qualität des Pellet die Autonomie, die Effizienz und die einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Geräts erheblich beeinflussen, ist es ratsam, qualitativ hochwertiges Pellet zu verwenden.

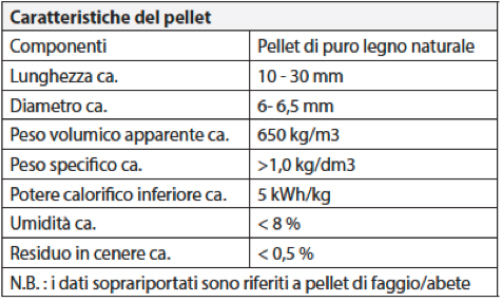

Um einen einwandfreien Betrieb des Geräts zu gewährleisten, hat Piazzetta seine Geräte mit Pellet mit den folgenden Merkmalen getestet und programmiert:

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass das Holz in belüfteten und trockenen Räumen gelagert wird. Wetterdächer, Garagen oder sogar Keller sind optimal geeignet, sofern sie belüftet sind. Da die Sonneneinstrahlung die Trocknung begünstigt, ist es besser, das Holz im Freien, wenn möglich auf der Südseite des Hauses zu lagern. Es sind keine großen Flächen erforderlich, bereits 4 Quadratmeter sind ausreichend.

Es wird empfohlen, das Holz zu stapeln, dabei mit den größten und robusten Scheiten zu beginnen, wobei die maximale Höhe aus praktischen Gründen 1,5 Meter nicht überschreiten sollte.

Wenn das Holz im Freien gelagert wird, ist es empfehlenswert, den Stapel mit einer Nylonplane abzudecken, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Seiten frei gelassen werden, um den Luftdurchlass nicht zu behindern. Nicht zuletzt sollte es, wenn möglich, vermieden werden, das Holz direkt auf den Fuß- oder Erdboden zu legen. Am besten ist es, den Stapel auf eine Holzpalette oder vielleicht auf alte Balken zu legen, um eine bessere Ablagerung und einen größeren Luftdurchlass zu gewährleisten.

Wenn das Pellet nicht sachgemäß gelagert wird, besteht das Risiko, dass es feucht wird und die Feuchtigkeit stellt die größte Gefahr für eine Beeinträchtigung der Qualität dar. Es ist also von grundlegender Bedeutung, dass ein belüfteter, trockener und gut geschützter Raum gewählt wird.

Normalerweise wird das Pellet in heißversiegelten Kunststoffsäcken verkauft, die Sie in Ihrer Garage oder auch in einem Abstellraum lagern können, sofern dort weder Schimmel noch übermäßige Feuchtigkeit vorhanden sind. Es wird empfohlen, die Pelletsäcken nicht direkt auf den Boden zu legen, sondern, wenn möglich, Holzpaletten zu verwenden, um sie vom Boden abzuheben. Außerdem sollten die Säcke nicht direkt an der Wand anliegen, sondern immer zumindest ein paar Zentimeter Freiraum gelassen werden.

Das Rauchabzugsrohr bzw. das Rauchableitungssystem ist jenes System, das die bei der Verbrennung entstehenden Rauchgase an den Außenbereich des Hauses abgibt. Es besteht aus drei Teilen: dem Anschluss oder Rauchkanal (Kanal oder Verbindungselement zwischen Ofen - oder Kamin - und Rauchabzugsrohr); dem Kaminrohr oder Rauchabzugsrohr (das ist der vertikale Teil); dem Schornstein, der das Ende des Rauchabzugsrohrs bildet.

Vor der Installation eines Ofens oder Kamins muss immer die Machbarkeit - also die Kompatibilität mit dem bestehenden System - und das Vorhandensein von etwaigen bürokratischen Einschränkungen geprüft werden. Der Installateur muss anschließend die Eignung des Raums, in dem die Anlage installiert werden soll, und das Vorhandensein bereits installierter Geräte (auch wenn sie mit unterschiedlichen Brennstoffen betrieben werden) überprüfen, um sicherzustellen, dass die Installation zulässig ist. Es muss auch sichergestellt werden, dass die Position des Geräts im Aufstellungsraum die grundlegenden Tätigkeiten zu Brennstoffzufuhr, Wartung und Beseitigung der Asche gestattet. Die Eignung des Rauchabzugssystems, sofern bereits vorhanden, ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung, und es muss abgeklärt werden, ob es notwendig ist, Leitungen in die Rauchabzugsrohre einzusetzen und dadurch für ihre Sanierung oder Rückgewinnung zu sorgen. Bei den Geräten, die für die Herstellung der Rauchabzugsanlage verwendet werden, muss die spezifische Bestimmung mit den Eigenschaften des zu installierenden Ofens oder Kamins vereinbar sein. Wir erinnern daran, dass der Installateur nach der Installation gemäß den Vorschriften eine Konformitätserklärung des Systems ausstellen muss, die eine Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Ofen oder Kamin, eine Fotokopie oder ein ausgedrucktes Foto des Kennschilds des Kamins und das Anlagenbuch enthalten muss.

In Bezug auf die Häufigkeit der Durchführung der Wartungstätigkeiten der Heizungsanlage, sieht die Norm UNI 10683 Folgendes vor: „Die Wartung der Heizungsanlage muss regelmäßig und entsprechend der Betriebs- und Wartungsanleitung Ihres Ofens oder Kamins sowie unter Beachtung der gesetzlichen und/oder örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.“ Für die Reinigung des Rauchkanals und des Schornsteins muss die Rußbeseitigung gemäß den Angaben der Norm UNI 10847 vorgenommen werden.

Die Isolierung der Rauchabzugsleitungen ist notwendig, da dadurch plötzliche Temperaturabfälle der Rauchgase vermieden werden und der Ausstoß gefördert wird. Die meisten der heute im Umlauf befindlichen Rauchabzugsrohre sind bereits ausreichend isoliert.

Wenn es bei Holzgeräten auf Grund eines überdimensionierten Rauchabzugsrohrs zu einem übermäßigen Zug kommt, ist dies an sehr hohen und sehr lebhaften Flammen und einer raschen Verbrennung, bei der die Holzfüllungen in kurzer Zeit verbraucht werden, erkennbar. Natürlich besteht die beste Lösung zur Behebung dieses Problems darin, das Rauchabzugsrohr normgerecht zu gestalten und es wie in der Bedienungsanleitung des Ofens oder Kamins zu dimensionieren, aber dies ist leider nicht immer möglich. Zum Glück gibt es andere Möglichkeiten, mit denen die Situation meist behoben werden kann:

- Wenn die Anlage über einen Anschluss mit Rauchgasschieber verfügt, kann dieser vollständig geschlossen oder gedrosselt werden, wodurch die Verbrennung verlangsamt wird.

- Außerdem können auch die Primär- und Sekundärluftschieber betätigt werden, wodurch die Zufuhr von Verbrennungsluft in den Heizeinsatz verringert wird.

Die Norm UNI 10683 sieht Folgendes vor: „Kollektive Rauchabzugsrohre sind nicht zulässig, ebenso wenig wie die Einleitung der Rauchgase in denselben Schornstein oder Kanal zur Ableitung der Rauchgase von Dunstabzugshauben über Kochgeräten jeglicher Art bzw. in Ableitungen von anderen Wärmeerzeugern.“

Die Herstellung eines Systems, das aus einem Kamin und einem Kochherd mit einer einzigen Ableitungsstelle zum Schornstein besteht, für den der Hersteller die baulichen Merkmale für den Anschluss der Rauchkanäle angeben muss, ist hingegen zulässig.

Es ist verpflichtend vorgeschrieben und von der Norm UNI 10683 vorgesehen, dass jeder Ofen oder Kamin sachgemäß an ein System zur Ableitung der Rauchgase angeschlossen wird, das eine angemessene Verteilung der Verbrennungsprodukte in die Atmosphäre gewährleistet.

Die Verbrennungsprodukte müssen über das Dach abgeleitet werden. Die direkte Ableitung über die Wand oder in geschlossene Räume, auch wenn sie nach oben geöffnet sind, ist verboten. Die Komponenten der Systeme zur Ableitung der Verbrennungsprodukte müssen für die speziellen Betriebsbedingungen geeignet sein und mit den entsprechenden Normen übereinstimmen. Bez. Norm UNI 10683

Ja, der Lufteinlass von außen ist verpflichtend vorgeschrieben und er dient zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs des Ofens oder des Kamins, der die für die Verbrennung erforderliche Luft über den Lufteinlass von außen erhalten muss.

Der Lufteinlass muss:

- einen gesamten freien Querschnitt aufweisen, der gleich oder größer dem im Absatz „TECHNISCHE DATEN“ angeführten Wert ist.

- durch ein Gitter oder eine geeignete Vorrichtung geschützt sein, wobei der vorgesehene Mindestquerschnitt nicht verringert werden darf.

- so positioniert werden, dass er nicht behindert wird.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass in dem Nebenraum, aus dem die Luft entnommen wird, durch den entgegengesetzten Zug, der durch das Vorhandensein eines anderen Geräts oder Absaugvorrichtung verursacht wird, kein Unterdruck gegenüber dem Außenbereich erzeugt wird.

Die vom Heizeinsatz benötigte Luftzufuhr kann auf verschiedene Arten erzielt werden:

- Über einen Lufteinlass, der in den Installationsraum gerichtet ist (es wird empfohlen, den Lufteinlass hinter dem Heizeinsatz zu positionieren, so dass die Luft, bevor sie durch das Gitter des Abzugs in den Raum strömt, erwärmt wird).

- Mit einer Kanalisierung mittels Leitungen, die in den Installationsraum gerichtet sind, wobei der angeführte freie Mindestquerschnitt um mindestens 15 % gesteigert werden muss.

- Aus einem Raum, der sich neben dem Installationsraum befindet, unter der Voraussetzung, dass die Luft ungehindert über definitive, mit dem Außenbereich in Verbindung stehende Öffnungen strömen kann.

Ja, es ist möglich, den Lufteinlass von außen über eine Kanalisierung mit einer flexiblen Leitung direkt an den Kamin oder den Ofen anzuschließen. Die raumluftunabhängigen Geräte verfügen bereits über die entsprechende Vorrüstung, für die anderen Geräte kann das entsprechende Set für den Anschluss an den Lufteinlass von außen angefordert werden.

Bei den raumluftunabhängigen Holzöfen wird darüber hinaus für die Verbrennung kein Sauerstoff aus dem Raum verwendet und verbraucht. Die Luft wird direkt aus dem Außenbereich entnommen und es sind keine Gitter oder herkömmlichen Luftöffnungen mehr erforderlich, um Frischluft in den Raum einzuleiten.

Heute ist es möglich den Lufteinlass von außen über eine Leitung mit reduzierten Abmessungen direkt an den Ofen anzuschließen: Auf diese Weise wird die Verbrennung effizienter und die unvermeidlichen Luftzüge werden beseitigt. Die raumluftunabhängigen Holzöfen sind für jeden Raum geeignet und stellen in Passivhäusern, in denen keine Öffnungen oder herkömmliche Lufteinlässe von außen hergestellt werden können, die optimale Lösung dar.

Es ist verboten, die Verbrennungsluft aus angrenzenden Räumen, die als Garage, Lager für brennbares Material oder für Tätigkeiten mit Brandgefahr verwendet werden.

Die Majolika-Verkleidungen stellen echte Kostbarkeiten dar, die jeden Raum mit ihrer besonderen Eleganz bereichern. Sie müssen jedoch sachgemäß und mit geeigneten Produkten gepflegt werden, damit ihr Zustand beibehalten werden kann, wie zum Beispiel spezielle Reinigungsmittel für Majolika und Keramik.

Üblicherweise ist es für die Reinigung der Verkleidungen ausreichend:

- den Staub mit einem weichen und trockenen Tuch von der Verkleidung zu entfernen;

- unverdünntes Reinigungsmittel direkt auf die Majolika aufzutragen;

- einige Minuten zu warten, bis es vollständig getrocknet ist;

- das Reinigungsmittel mit einem weichen und mit Wasser befeuchteten Tuch zu entfernen;

- die Verkleidung mit einem trockenen Tuch abzutrocknen.

Anmerkung Wenn Sie nicht sicher sind, welches Reinigungsmittel Sie nehmen sollen, können Sie sich an den nächst gelegenen Piazzetta-Händler wenden, der Ihnen das geeignete Produkt empfehlen wird.

Dieser Effekt stellt ein typisches Merkmal der Majolika dar, die zur Verkleidung von Heizkomponenten verwendet wird. Dieses an einigen Stellen der Majolika-Verkleidung sichtbare „Spinnennetz“ (insbesondere an Punkten, an denen besonders hohe Temperaturen erreicht werden) stellt den klassischen Craquelé-Effekt dar. Die Risse entstehen durch den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem inneren Scherben (Substrat) und der äußeren Glasur. Durch die während des Betriebs erzeugte Wärme dehnt sich der innere Scherben aus und verursacht diese Haarrisse, die das so genannte „Spinnennetz“ erzeugen. Es handelt sich also um ein typisches Merkmal der Majolika, das dazu beiträgt, dass jede Verkleidung einzigartig ist und ihr Aussehen noch außergewöhnlicher wird.

Es ist nicht möglich, die Verkleidungen aus Majolika mit anderen Farben zu lackieren. Die Lackierung der Majolika-Kacheln stellt den letzten Schritt im Produktionsprozess der Majolika dar. Nachdem der „Scherben“, d.h. die noch rohe Keramikplatte, hergestellt wurde, wird die Glasur mit einer Spritzpistole auf die Oberfläche aufgetragen. Das Auftragen der Glasur ist ein sehr heikler Vorgang, da es notwendig ist, auf alle sichtbaren Flächen des Werkstücks die gleiche Menge Glasur aufzutragen.

Es gibt Lacke, die nur einen Schritt erfordern, d.h. das Auftragen von nur einem Lack, und andere hingegen, die das Auftragen von zwei Lacktypen erfordern, und in einigen Fällen sind sogar drei Schritte notwendig.

Sobald die Teile glasiert sind, müssen sie in den entsprechenden Öfen erneut gebrannt werden, damit der Lack schmelzen kann. Beim Brennen bei hohen Temperaturen haftet der Lack gleichmäßig an der Majolika-Kachel an.

Übermäßige Feuchtigkeit oder ein längerer Stillstand können dazu führen, dass einige nicht lackierte Teile im Inneren des Geräts oder im Inneren des Heizeinsatzes rosten.

Dies ist ein natürliches Phänomen, das die Effizienz und die Lebensdauer des Produkts nicht beeinträchtigt und nicht als Fehler betrachtet werden darf. Bei den internen Rauchleitblechen wie der Rückwand oder den Seitenteilen einfach den Rost oder die Oxidationsspuren entfernen und die Oberfläche mit feinem Schleifpapier oder einer Stahlbürste bearbeiten. Nach dem Abschleifen ist es wichtig, die Innenflächen mit einem speziellen, hochtemperaturbeständigen Sprühlack zu schützen.

Die Tätigkeiten zur programmierten Wartung müssen zumindest einmal pro Jahr vorgenommen werden und in jedem Fall vor der erneuten Inbetriebnahme des Geräts nach einem längeren Stillstand. Zur Anforderung eines außerordentlichen Wartungseingriffs, ist es immer ratsam, sich am Ende des Winters oder im Frühjahr an die Techniker zu wenden.

Die programmierte Wartung muss zumindest einmal pro Jahr vorgenommen werden und in jedem Fall vor der erneuten Inbetriebnahme des Geräts nach einem längeren Stillstand.

Die Wartungstätigkeiten sind verpflichtend vorgeschrieben und notwendig, um die Sicherheit, einen sachgemäßen und effizienten Betrieb des Geräts und eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können.

Wenn diese Tätigkeiten nicht in den vorgeschriebenen zeitlichen Abständen vorgenommen werden, könnte es zu Funktionsstörungen und/oder Beschädigungen und Leistungsverlusten kommen.

Die kostengünstigste Lösung zur Reinigung der Glasscheibe stellt die von der Verbrennung erzeugte Asche dar: Einfach ein wenig Küchenpapier befeuchten und in die Asche tauchen, sodass sich eine dünne Schicht darauf bildet. Anschließend das Glas mit dem Papier reinigen, bis die Rückstände vollständig entfernt sind. Die Glasscheibe abspülen und mit Papier oder einem sauberen Tuch trocknen.

Mit Ammoniak: Eine Sprühflasche mit einer Lösung aus Wasser und Ammoniak (Verhältnis 50:50) füllen. Die Lösung auf die Innenseite der Scheibe sprühen, einige Minuten einwirken lassen und anschließend mit Küchenpapier oder einem weichen Tuch reinigen.

Mit speziellen Reinigungsmitteln: Einfach das Produkt aufsprühen und einige Sekunden (bzw. bei hartnäckigen Verkrustungen einige Minuten) lang einwirken lassen, anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen und dabei darauf achten, dass keine Schlieren zurückbleiben.

Das ist abhängig vom Verschleißzustand, in der Regel überprüfen die Kundendienststellen im Zuge der außerordentlichen Wartungsarbeiten den Zustand der Dichtungen und tauschen sie bei Bedarf aus. Ganz allgemein gesehen ist es ratsam, die Türdichtung unverzüglich zu ersetzen, wenn eine Verschlechterung eintritt. Eine beschädigte Dichtung garantiert keine geeignete Dichtheit und führt zu einer erhöhten Luftzufuhr in den Brennraum. Anzeichen, die darauf hindeuten könnten, dass eine Dichtung ersetzt werden muss, könnten ein Anstieg des Brennstoffverbrauchs - Holz oder Pellet - und eine unregelmäßige Flamme sein.

Im Unterschied zu der regelmäßigen Reinigung ist die außerordentliche Wartung der Pellet- und Holzöfen verpflichtend und von der Norm UNI 10683 vorgeschrieben. Sie muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden und sollte vorzugsweise am Ende der Wintersaison durchgeführt werden, wenn die Heizungsanlage ausgeschaltet bleiben kann. Die außerordentliche Wartung beinhaltet eine Reihe von grundlegenden Arbeiten wie: Reinigung des Rauchabzugsrohrs, Überprüfung des externen Lufteinlasses und des Verbrennungsluftkanals, Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Dichtungen, Überprüfung der Parameter, Entfernung aller Rückstände von den Innenteilen des Ofens, Überprüfung der Rauchgasemission und Überprüfung der elektromechanischen Komponenten. Nach der Durchführung der Wartung muss die Kundendienststelle einen Kontroll- und Wartungsbericht gemäß Norm UNI 10683 ausstellen.

Wenn dunkler Staub auf den Möbeln zu finden ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Aschesauger oder der entsprechende Staubsauger undicht ist. Es wird empfohlen, den Zustand der Filter und die Dichtheit ihrer Komponenten zu überprüfen.

Pelletöfen arbeiten mit Unterdruck, da ein Elektrogebläse die Rauchgase und Verbrennungsrückstände absaugt. Das bedeutet, dass es während des Betriebs zu keinen Undichtheiten oder Ascheaustritten kommen kann. Sollten Probleme mit dem Rauchgasgebläse auftreten, würde der Ofen sofort stoppen und ein Sicherheitssignal auf der Fernbedienung erscheinen.

Fernbedienung mit Klappe: Die Klappe öffnen und gleichzeitig die Tasten SET und OPT (Tasten 10 und 12) drücken, anschließend mit der Menüwahltaste (Taste 10) eine der acht Übertragungseinheiten (0-1-2-3-4-5-6-7) auswählen. Wenn die Öfen das Werk verlassen, sind sie standardmäßig auf die Frequenz 0 eingestellt. Den Netzstecker ziehen, innerhalb von 5 Sekunden die EIN/AUS-Taste drücken und ungefähr 3-4 Sekunden lang gedrückt halten. Ein akustischer „Piepton“ signalisiert, dass die Frequenz geändert wurde.

Fernbedienung ohne Klappe: Die Tasten OK und ON/OFF gleichzeitig 5 Sekunden lang drücken. Wenn die Meldung RADIO ID MENU erscheint, den Pfeil nach unten drücken und die Meldung NEW wird angezeigt. OK drücken und mit den Pfeilen eine neue Übertragungseinheit auswählen. Die Verbindung für einige Sekunden trennen, anschließend das Netzkabel wieder anschließen und den Vorgang durch Drücken der OK-Taste abschließen.

Hinweis: Wenn das Problem mit Werten zwischen 0 und 31 weiterhin besteht, versuchen, Werte über als 32 einzustellen.

Pellet- und Holzgeräte verfügen über unverwechselbare Eigenschaften, aber hier einige der wichtigsten Vorteile, die ein Pelletgerät gegenüber einem Holzgerät gewährleistet:

- Die TIMER-Funktion, die ein automatisches Ein- und Abschalten des Produkts auf Grundlage der programmierten Uhrzeiten und Tage ermöglicht und bis zu sechs verschiedene Programme speichert.

- Eine konstante automatische Versorgung der Flamme: Der Tank sorgt dafür, dass auf Grundlage der Betriebsleistung, genau die richtige Menge an Pellet im Pelletbehälter vorhanden ist. Bei den Holzgeräten hingegen muss die Tür praktisch jede Stunde zum Nachlegen von Holz geöffnet werden.

- Die Möglichkeit, den Ofen oder Kamin mit dem Mobiltelefon über die APP von Piazzetta zu steuern.

Dadurch kann der Ofen vollständig über Ihr Smartphone oder Tablet gesteuert werden, ganz egal, wo Sie sich aufhalten.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Pelletofen wird der wasserführende Pelletofen an eine Heizungsanlage angeschlossen und kann dadurch auch für die Produktion von warmem Wasser für sanitäre Zwecke eingesetzt werden. In der Tat sind die Pelletöfen in der Brauchwarmwasser-Ausführung in der Lage, direkt warmes Wasser für sanitäre Zwecke zu erzeugen. Die wasserführenden Pelletöfen können direkt an verschiedene thermohydraulische Systeme - Heizkörper, Heizkonvektoren, Fußbodenheizungen - angeschlossen werden und stellen somit sowohl eine Alternative zum Heizkessel als auch eine Ergänzung der traditionellen Anlage dar.

Gemäß Norm UNI 10683:2012 - Absatz 6.3.2 - darf der Aufstellungsraum kein Schlafzimmer sein, mit Ausnahme von abgedichteten Installationen oder Geräten mit geschlossenem Heizeinsatz und kanalisierter Entnahme der Verbrennungsluft von außen. Darüber hinaus darf durch den entgegengesetzten Zug, der durch das Vorhandensein eines zusätzlichen Heizeinsatzes oder eines anderen Geräts mit Absaugvorrichtung (z.B. Warmluftgebläsesysteme oder andere Heizsysteme mit Gebläse zum Luftaustausch) im Installationsraum erzeugt wird, kein Unterdruck gegenüber dem Außenbereich entstehen.

Um herauszufinden, wie viele Kilowatt zum Heizen von 100 m2 erforderlich sind, ist es notwendig, die minimal benötigte Wärmeleistung zu berechnen. Der Wert wird in Kilowatt ausgedrückt und er ergibt sich aus einer mathematischen Formel, die die zu erwärmenden Kubikmeter und den Wärmekoeffizienten, der die notwendigen Kalorien (die in Kilowatt umgewandelt werden müssen) pro Kubikmeter angibt. Dieser Koeffizient variiert je nach den Wärmebedingungen des Hauses und seiner geografischen Lage (im Norden, in der Mitte, im Süden).

Wenn wir als Beispiel eine Fläche von 100 m2 mit einer Raumhöhe von 2,70 m, in einer nicht zu kalten Zone nehmen, ergibt sich das Volumen durch Multiplikation der Fläche mit der Höhe: 100 m² x 2,70 m = 270 m³

Nun müssen die erhaltenen Kubikmeter mit dem Wärmekoeffizienten multipliziert werden, dem Wert, der die zum Heizen jedes Kubikmeters benötigten Kalorien angibt. Er variiert ja nach den Wärmebedingungen des Hauses und seiner geografischen Lage. In Italien schwankt dieser Koeffizient zwischen einem Minimum von 30 und einem Maximum von 40.

Nehmen wir für unser Beispiel einen mittleren Wert von 35 kcal/m² an. Zur Berechnung des Wärmebedarfs in Kilokalorien (kcal) muss das Raumvolumen mit dem angenommenen Wärmekoeffizienten multipliziert werden: 270 m³ x 35 kcal/m² = 9.450 kcal. Um nun die Kilokalorien in Kilowatt umzuwandeln, teilen wir den erhaltenen Wert durch 860: 9.450/860 = 10,98 kW. Dank diesem Ergebnis wissen wir, dass für die Beheizung dieser 100 m² mindestens 11 Kilowatt benötigt werden. Wir weisen darauf hin, dass es ratsam ist, diese Berechnungen von einem spezialisierten Wärmetechniker durchführen zu lassen, der Ihnen nach einer sorgfältigen Vor-Ort-Besichtigung den genauen Wert liefern kann.

Ja, Pelletöfen können in jedem Haushalt installiert werden. Wichtig ist die Einhaltung der in der Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Anweisungen in Bezug auf die Eigenschaften des Systems: Es ist unerlässlich, dass ein entsprechend dimensionierter Lufteinlass von außen und ein geeignetes Rauchabzugssystem vorgesehen werden. Gemäß der Norm UNI 10683 sind keine kollektiven Rauchabzugsrohre zulässig, ebenso wenig wie die Einleitung der Rauchgase in den Schornstein oder den Kanal zur Ableitung der Rauchgase von Dunstabzugshauben bzw. in Ableitungen von anderen Wärmeerzeugern.

Die Herstellung eines Systems, das aus einem Kamin und einem Kochherd mit einer einzigen Ableitungsstelle zum Schornstein besteht, für den der Hersteller die baulichen Merkmale für den Anschluss der Rauchkanäle angeben muss, ist hingegen zulässig.

Die Pelletgeräte sind serienmäßig mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet, mit der Sie Ihren Ofen oder Kamin zu vorher festgelegten Uhrzeiten und Tagen automatisch ein- und abschalten können. Mit dieser Funktion können Sie bis zu sechs Programme und einen Betriebszyklus pro Programm speichern.

Unter Betriebszyklus versteht man den Zeitraum zwischen einer Startzeit und einer Stoppzeit, während dem der Ofen oder Kamin betrieben wird. Für jedes Programm können die Tage ausgewählt werden, an denen es aktiviert wird.

Das seit dem 15. Oktober 2015 geltende Anlagenbuch ist verpflichtend vorgeschrieben und dient zur Registrierung aller Klima- und Heizungsanlagen, Öfen, Heizkessel, Klimageräte und Wärmepumpen. Gegenüber den Bestimmungen des italienischen Präsidialerlasses 74/13 sieht es vor, dass neben der Registrierung aller Heizungs- und Klimaanlagen auch eine vollständige Diagnose zur Überprüfung ihrer Sicherheit und eventueller Gefährdungen der Gesundheit vorgenommen wird.

Es muss angelegt und ausgefüllt werden, wenn eine neue Heizungsanlage installiert wird oder wenn der erste Eingriff zu Inspektion und Wartung durch qualifiziertes Personal durchgeführt wird. Das Anlagenbuch muss von dem Verantwortlichen für die Anlage ausgefüllt werden, der in der Regel auch der Eigentümer des Hauses ist und der sein Anlagenbuch selbständig ausfüllen sollte. Zur Vereinfachung kann es im Zuge der nächsten Kontrolle oder Wartung des Wärmeerzeugers beim Wartungstechniker angefordert werden, der es auch ausfüllen wird.

Die Häufigkeit der Wartungseingriffe zur Aufrechterhaltung der Effizienz liegt im Ermessen der einzelnen Regionen und kann zwischen zwei und vier Jahren variieren. Es ist also nur ein einziges Anlagenbuch vorgesehen - und nicht eines pro Gerät oder Wärmeerzeuger - und es enthält mehrere Formulare, die je nach Systemtyp ordnungsgemäß ausgefüllt werden müssen.